Estados Unidos y el centenario de grandes novelas norteamericanas: Cultura y sociedad (II)

especiales

La historia, la memoria y la cultura son excelentes apoyos cuando de mirar al presente se trata. El conocimiento, ya se sabe, es un poderoso instrumento práctico. Martí lo resumía en su monumental ensayo Nuestra América, con tres palabras: “Conocer es resolver”. Con ese sentido se inició en un escrito previo la reflexión sobre el tema que da título a la continuidad de estas reflexiones.

Como ocurre con otras manifestaciones del arte y la literatura en todas las latitudes, las novelas sobresalientes en Estados Unidos son expresiones gráficas de la realidad social y reflejan los problemas y las circunstancias de determinados períodos históricos. Así, tales obras literarias se verían marcadas a lo largo del devenir norteamericano por los principales estremecimientos económicos, conflictos políticos, fenómenos sociales y cambios tecnológicos que, en el caso que interesa tratar en estas notas, tuvieron lugar en la década de 1920. Según se examinó en el anterior artículo, en ese marco se distinguiría el año 1925, justo a mediados del decenio, como escenario de algunas de las grandes novelas estadounidenses a las que se les pasó breve revista: El Gran Gatsby, Una Tragedia Americana y Manhattan Transfer.

El marco histórico-social era el de la dinamización del capitalismo en ese país, estimulado por, y plasmado en, las transformaciones derivadas del fin de la Guerra Civil, desde los últimos años de la década de 1860, en los que la acelerada industrialización, la construcción de infraestructuras y la aparición del ferrocarril, que conectó de forma vertiginosa las regiones del este y el oeste, el norte y el sur, el océano Atlántico y el Pacífico, junto al barco a vapor, el telégrafo, el teléfono, el aumento de la inmigración, el crecimiento de la clase obrera y la articulación del mundo empresarial y bancario. inauguraron una nueva era, tanto en los transportes por vía terrestre y marítima como en las comunicaciones. Así, en el período de 1890, se prefiguraba el imperialismo, con la culminación del despojo de territorios de los pueblos nativos originarios, la apropiación de enromes extensiones de tierra mexicana, la constitución de los monopolios, el asomo de las primeras crisis, la intervención en la guerra de España, con Cuba y la incorporación de esta isla y la de Puerto Rico a su sistema de dominación en el Caribe, en plena antesala del siglo XX.

En buena parte de la literatura de la época, si bien se daba cuenta de procesos reales, conllevaba, se ponía de manifiesto a la vez una mirada sesgada, portadora de unilateral optimismo y de frivolidad, que desconocía la otra cara de la moneda. Precisamente, la virtud de obras como las tres que se han citado, radicaba en que arrojaban luz sobre esa otra cara, expresando un cierto tono de desilusión y desencanto, que echaba por tierra el mito del “Sueño Americano”. Con ellas se tomaba nota del carácter profundamente contradictorio de la sociedad norteamericana en ese período, cuya complejidad desborda la visión, en muchos casos, bastante esquemática, con la que se presentaba en otras novelas, y también en algunos textos histórico-divulgativos, que propiciaban imágenes edulcoradas de los “alegres años veinte”, omitiendo matices necesarios, para una cabal e integral comprensión de la realidad económica, social, política e ideológica de ese importante decenio en el proceso de consolidación capitalista en Estados Unidos.

De ahí la conveniencia de prestar atención hoy, cien años después, a los problemas que se abordaba en las obras citadas y, en sentido más amplio, al decenio de 1920 en su conjunto, que terminó con la sensación desoladora que acompañó a la crisis iniciada en 1929 y que se prolongaría hasta mediados de la década siguiente. Cuando se mira a los años de 2020, en los que Estados Unidos se estremece entre múltiples contradicciones, alejada de sus mitos fundacionales en torno a la democracia liberal burguesa y aflora una espiral de extrema derecha con rasgos fascistas, podría decirse que, presumiblemente, se arribará al decenio que sigue, en condiciones, obviamente, distintas, pero con conmociones no menos intensas. La complejidad del asunto aconseja abordarla mediante aproximaciones sucesivas. Con esa intención, se inició, en el artículo precedente, una serie de varios, que procurará retener facetas y procesos, que contribuyan a dibujar un paisaje que, metafóricamente, mire a los árboles, sin perder de vista el bosque.

Entre los autores descollantes que desde aquel tiempo integran el elenco de novelistas que en la sociedad norteamericana contribuyen a revelar las grietas en el mencionado mito, se encuentran los de la llamada Generación Perdida, cuyos integrantes, en su mayoría, expresaban su amargura ante las tendencias de estancamiento y retroceso que, tempranamente, comenzaban a advertirse en la cultura, el pensamiento social y la política en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, y que se desarrollarán después, en el contexto de la Gran Depresión, a partir de la década de 1930. La denominación se la atribuye originariamente a la intelectual Gertrude Stein, quién aplicó esa etiqueta a aquellos escritores norteamericanos que, en unos casos, participaron en dicha guerra o arribaron a la adultez en ese período, y se congregaron en París. Uno de los exponentes más conocidos de ese grupo, Ernest Hemingway, muy cercano a Stein en tal entorno, hace uso de la expresión en su texto autobiográfico París era una fiesta (A Moveable Feast) y en su novela Fiesta (The sun also rises), al evocar su estancia en la capital francesa y la interacción con el círculo de intelectuales estadounidenses que encontraron en Europa una válvula de escape, que les permitiera superar la sensación opresiva que sentían, en una sociedad en la que, tras haber presenciado los horrores del conflicto bélico, empezaron a considerar que el “Sueño Americano” era un mito engañoso, convertido en una pesadilla de posguerra que establecía la vanidad y la futilidad en atributos de la prosperidad.

La experiencia que compartieron esos autores --como Ezra Pound, Scott Fitzgerald, John Dos Passos, John Steinbeck, entre otros que formaron parte de ese círculo, era común a la de otros escritores que, si bien en unos casos, como el de William Faulkner, también estuvieron en ese tiempo en Europa, e hicieron suyo el cuestionamiento y rechazo a conductas y patrones de doble moral de la sociedad estadounidense--, es lo que, junto a un cierto estilo bohemio de vida, permitió agruparlos bajo la misma sombrilla conceptual, al considerarse que de alguna manera, escapaban o “se perdían” de ese medio . Y que, en no pocos casos, se establecieran puntos de contacto con otros escritores, como Theodor Dreiser, Upton Sinclair y Sinclair Lewis, cuyas obras --algunas de ellas publicadas en nuestro país--, reaccionaban crítica y duramente contra el modo de vida o “American Way of Life” imperante. Si bien autores como los nombrados no eran prototipos de la Generación Perdida, influyeron en ese movimiento cultural y de cierta manera anticiparon en unos casos y retomaron en otros, temas y enfoques que dejan huella en la literatura norteamericana, asumiendo desazones similares.

Podría mencionarse, en tal sentido, un par de novelas que harían época, al mostrar ámbito del acontecer norteamericano que se despliega desde inicios del siglo, a través de los precedentes decenios de 1900 y 1910, reflejando las situaciones que enmarcan las que siguen, en el de 1920. En Babbitt, por ejemplo, escrita en 1904, Sinclair Lewis criticó la hipocresía y el conformismo de la clase media pueblerina al presentar a un hombre de negocios exitoso, con bienestar material, pero insatisfecho, atrapado en una vida de aparente beneplácito social, en la que asoma la frustración. Y en La Jungla, de Upton Sinclair, publicada en 1906, se retratan las duras condiciones de vida y la explotación de que son objeto los trabajadores inmigrantes (muchos de los cuales apenas hablan el idioma inglés) en la industria cárnica, en un matadero en una ciudad populosa como Chicago, en medio de prácticas insalubres y de la desesperación personal, carentes de apoyos sociales, junto a la corrupción e indiferencia de las élites.

Estados Unidos vivía una era de enorme transformación, expresada en el tejido social, clasista, cultural y étnico. Fenómenos ya mencionados, como la reiterada y creciente inmigración a través de las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX, se hicieron más intensos en la siguiente, al concluir la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista ideológico, por ejemplo, el mapa religioso se tornó más complejo, en una nación predominantemente protestante, con los numerosos inmigrantes italianos. En el plano de la ideología política, con los irlandeses ganó espacio el anarquismo y el anarco-sindicalismo, así como las ideas socialistas, difundidas por los alemanes, en un país en el que el pensamiento político radical o de izquierda había quedado fuera del espectro tradicional. Para los años de 1920, la ampliación fabril y el consiguiente asentamiento de la fuerza de trabajo en los núcleos urbanos, conducente al crecimiento de las ciudades, ya había conducido a que la mitad de la población estadounidense fuese urbana, dejando atrás las tradiciones de la vida rural y los medios de transporte rudimentarios, aumentando el tiempo de ocio disponible y con ello, las opciones de una cultura del entretenimiento y el consumo, sobre todo en los segmentos de clase media y alta. De modo que la ideología liberal burguesa, en sus disímiles modalidades, saturaba la cultura nacional, como complemento del espíritu de competencia y el individualismo de una formación económico-social capitalista, en pleno ascenso. Con la radio y la prensa escrita tanto la dimensión informativo-noticiosa como la literaria afirman su presencia en la vida consuetudinaria, a través de las versiones radiales de novelas y cuentos, así como de la difusión de fragmentos o de textos completos, mediante entregas seriadas.

Sin embargo, en ese panorama no estaban ausentes las consecuencias de la guerra en diversos planos, incluido el de la reinserción social de los soldados que retornaban a casa y el de la recuperación física y espiritual de las heridas causadas por la conflagración, que configuraban un entramado objetivo y subjetivo. Las heridas, no solo físicas sino también psicológicas, dejaban una experiencia traumática, una sensación de vacío existencial que contrastaba y coexistía con las expectativas de éxito.

En ese marco general, habría que añadir el proceso de secularización de la sociedad --ya que, en la medida que implicó determinado distanciamiento de la vida religiosa, al colocar el hedonismo y el sentido de lo mundano en la cotidianidad, afirmando que había que aprovechar la vida, como contrapunto a lo efímero que podía resultar la vida, según lo había mostrado la destrucción y muerte que simbolizó la guerra--, transformó la moral tradicional. Ello implicaba que en la sociedad norteamericana se registrara una antinomia, entre la tendencia a reforzar el sentido del bien humano y la espiritualidad, y la tendencia al disfrute frívolo. Frente a los horrores de la guerra, quedaban, de un lado, los esfuerzos por la construcción de una nueva modernidad y la adaptación a ella, y de otro, el jazz, el alcohol y las fiestas, como paliativos ante el desencanto posbélico.

En el ámbito económico y productivo, los efectos del desarrollo tecnológico se dejarían ver también en la esfera social. Especialmente conocidas serían las implicaciones del “Taylorismo” (como sistema de organización industrial que buscaba eficiencia a través de la gestión científica del trabajo y de la eliminación del desperdicio de tiempo, procurando reducir los movimientos físicos de los trabajadores en el proceso laboral), y el “Fordismo” (cual modelo de producción en masa que utilizaba líneas de ensamblaje y trabajo estandarizado para producir con uniformidad bienes de consumo a bajos costos).

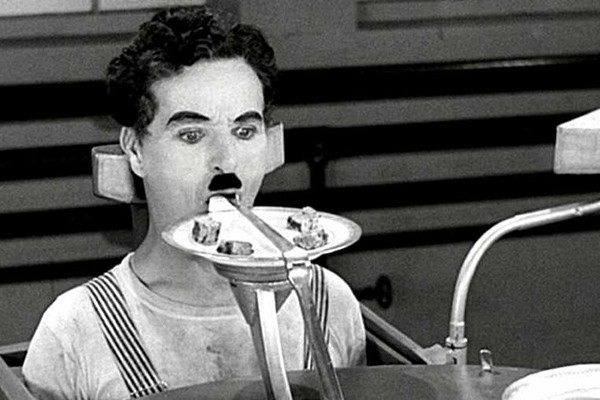

El lector seguramente recordará la imagen de la célebre y popular película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, estrenada años después, pero que reflejaba lo planteado, con una elocuente caracterización satírica de aquella “modernidad”, acompañante de una producción capitalista que buscaba incrementar el nivel de explotación la acompaña. Las primeras escenas del filme son, quizás, las que han quedado más fuertemente impresas en la memoria de sus espectadores. Como se recordará, en ellas se muestra a Charlot (el hilarante personaje de Chaplin), encarnando el papel de un obrero que trabaja en una cadena de montaje industrial, sufriendo el efecto de las nuevas formas de organización del trabajo, basadas en una notoria aceleración de los ritmos de la producción fabril. Sosteniendo una herramienta o llave en cada mano, debe ajustar un par de tuercas que le son incesantemente presentadas por obra del movimiento continuo de la máquina. Las tuercas desfilan raudas frente a él: como si cobraran vida propia, los movedizos objetos exigen de Charlot una acción sin demora, una operación exenta de todo aplazamiento.

La cadena de montaje funciona mediante una banda de transportación que lleva a cabo una doble tarea: con su desplazamiento automático e inexorable, la deslizante cinta acerca el objeto de trabajo (situándolo al alcance de las manos del trabajador) y, de manera casi simultánea, lo distancia (lo lleva lejos del sujeto, lo sustrae de su ámbito de acción). La operación humana debe consumarse, entonces, en ese breve intervalo de tiempo, que media entre la rauda llegada del objeto y su súbita desaparición. De esta tecnología emana, férrea, una demanda: la de realizar una acción sin retraso y con una extrema economía de los gestos. Con su movimiento mecánico e infatigable, la cadena de montaje coloca al sujeto ante una permanente exigencia: trayendo y volviendo a traer el objeto sobre el cual debe recaer el trabajo, la cadena exige del hombre una inmediata o automática acción. Las primeras secuencias de esta memorable película nos mostrarán a Charlot intentando seguir, con su propio cuerpo, el vertiginoso ritmo de la industria bajo el esquema del “taylorismo” y el “fordismo”.

Vencido por la demanda de la máquina, rebasado por la intensidad y la severa exigencia de la producción en flujo continuo, Charlot deja su puesto de trabajo para tomar un breve descanso y comienza a temblar. Desbordado, su cuerpo se ve sacudido por un estremecimiento irreprimible, por una agitación generalizada de los miembros en la que podemos advertir una involuntaria repetición del gesto de ajuste de las tuercas. Sus brazos y manos repiten, nerviosa e incontroladamente, el ademán impuesto por el trabajo. Así, el ritmo frenético de la cadena ha tomado cuerpo en el cuerpo mismo del hombre. Es la consecuencia de los “tiempos modernos” y de la violencia conlleva.

El personaje de Charlot deviene, así, presa o víctima de la exaltada cadencia que la producción impone. La violenta celeridad de la producción capitalista ha encontrado en el cuerpo humano el lugar en el cual encarnarse o, sobre el cual manifestarse y tomar forma. Es un símbolo de la explotación y la enajenación, gráfico y perdurable en la memoria, que aporta la cultura y estimula el conocimiento de la historia de Estados Unidos en un importante período de su desarrollo capitalista. En la actualidad, está claro, las formas que adopta la dominación, el control y la explotación son otras, así como las expresiones individuales y sociales de la enajenación, en el mundo de las nuevas tecnologías de la información, la robótica, la era digital y la inteligencia artificial. Conviene retener en este marco, al mirar el presente, la frase de uno de los escritores nombrados en estas notas, William Faulkner, en su novela Réquiem por una monja, siguiendo la idea señalada al inicio, acerca de la importancia de la historia, la memoria y la cultura: «El pasado nunca se muere. Ni siquiera es pasado».

*Investigador y Profesor universitario.

Añadir nuevo comentario