Vietnam (incluido “el Nuestro”): Las narrativas del encubrimiento y el pensamiento crítico

especiales

El simpatizante, serie sobre la guerra de Viet Nam.

Cuando se piensa, se habla o escribe acerca de la guerra, quizás lo que venga de inmediato al caso sea la definición de Clausewitz, el conocido estratega, historiador y teórico militar prusiano, que la concibe como la continuación de la política por otros medios, a saber, violentos, la cual fue hecha suya por Lenin y de generalizada aceptación, con razón, por el pensamiento social contemporáneo. Con el paso del tiempo, sin embargo, caben también otras aproximaciones, nacidas con referencia a tal concepción, que de alguna manera la matizan, complementan o completan. Ello es lógico, en la medida en que los conceptos, desde un punto de vista dialéctico, reflejan la realidad y atendiendo al hecho de que ésta es dinámica, cambiante. De ahí que sea válido, por ejemplo, comprender el fenómeno por el reverso: la política es la continuación de la guerra por otros medios: pacíficos, diplomáticos, comerciales, culturales. O entenderlo en los siguientes términos: la guerra es la continuación del mercado. O, incluso, desde la perspectiva según la cual el arte --la literatura o el cine-- podrían ser la continuación de la guerra, por otros medios, a saber, culturales. En cualquier caso, lo expuesto sirve de pretexto para reflexionar sobre la guerra. Es un recurso útil, oportuno, necesario, cuando se mira la dramática realidad actual, atrapada por confrontaciones cobijadas bajo las prácticas imperialistas, que impulsan escenarios bélicos de destrucción y genocidio. Los conflictos entre Ucrania y Rusia, entre el Estado sionista de Israel y el mundo palestino no pueden asumirse con eufemismos. Son expresiones de guerras imperialistas que generalmente involucran, de un modo u otro, a Estados Unidos, a sus intereses de dominación mundial. Y con harta frecuencia, se les examina mediante narrativas que encubren su esencia, las causas, condiciones y métodos que las viabilizan.

A la luz de esa apreciación, y del impacto de una reciente miniserie de la cadena televisiva HBO, estrenada en el presente año, 2024, titulada El simpatizante (The Sympathiser) --que retoma el tema de la guerra de Vietnam, con un abordaje novedoso o inédito del tema, en el sentido de que contrasta con el tratamiento que ha prevalecido en la mayoría de las películas que con mayor fuerza crítica y objetividad reflejaron el asunto--, no está de mas compartir los comentarios que siguen. La serie, consistente en una adaptación de la novela del escritor norteamericano de origen vietnamita Viet Thanh Nguyen, ganadora del Premio Pulitzer, se adentra, por momentos con tono satírico y humor negro, en la complejidad cultural de los últimos días de la guerra y su posterior impacto en la diáspora vietnamita en Estados Unidos.

La pertinencia del análisis la justifica una importante conmemoración histórica, decisiva en los destinos de Nuestra América, sobre la que se ha venido insistiendo desde el pasado año, la concerniente al nacimiento y aplicación de la tristemente célebre Doctrina Monroe, nacida en diciembre de 1823 pero implementada meses después, en el siguiente año. De modo que ha sido legítimo rememorar su significado para las relaciones de dependencia y dominio que conllevó durante los dos siglos que han transcurrido, así como poner de relieve la hipocresía que trajo consigo. En tal sentido, el ejemplo más elocuente y convincente: la guerra de las Malvinas, en 1982, ante la cual Estados Unidos y el mito del monroísmo quedaron totalmente desenmascarados. “América para los americanos” no tuvo nada que ver con la realidad. El gobierno norteamericano de Ronald Reagan respaldó a su homólogo británico, imperialista y conservador, de Margaret Thatcher. Apoyó al agresor extra continental, europeo, y viró la espalda al reclamo de Argentina, una nación americana. Algunos lectores, seguramente, recordarán que ante la exigencia por la posesión de las islas Falkland, pretendidas como territorios británicos de ultramar, ganó popularidad en el imaginario latinoamericano, la frase, en tonadas y letreros: “las Malvinas son argentinas”.

Más allá de múltiples análisis sobre la guerra de las Malvinas, enfocados unos sobre el contexto político argentino en que tuvo lugar y de los desarrollos estratégicos y militares del hecho, interesa en estas notas llamar la atención sobre dos cosas: por un lado, la significación del modo en que Estados Unidos, a diferencia de su rol directo y protagónico en Vietnam, pero consonante con ello, apadrinó la acción bélica, intervencionista y neocolonial de su aliado imperialista europeo; y por otra, la trascendencia no solo para Argentina, sino para Nuestra América, toda, del hecho. De cierta manera, en el imaginario latinoamericano, la proyección del imperialismo contemporáneo, con su epicentro geopolítico en Estados Unidos, dejaría una huella en la memoria como la de su accionar hegemónico contra aquel pueblo asiático. La guerra de las Malvinas marcaría un punto de giro en la historia Argentina. De hecho, la pérdida de la soberanía de las islas, disputadas con Inglaterra desde 1833, representaría el fracaso de la política y de la ideología impuesta por la dictadura militar de Jorge Rafael Videla (1976-1983) y el inicio de la transición hacia la democracia.

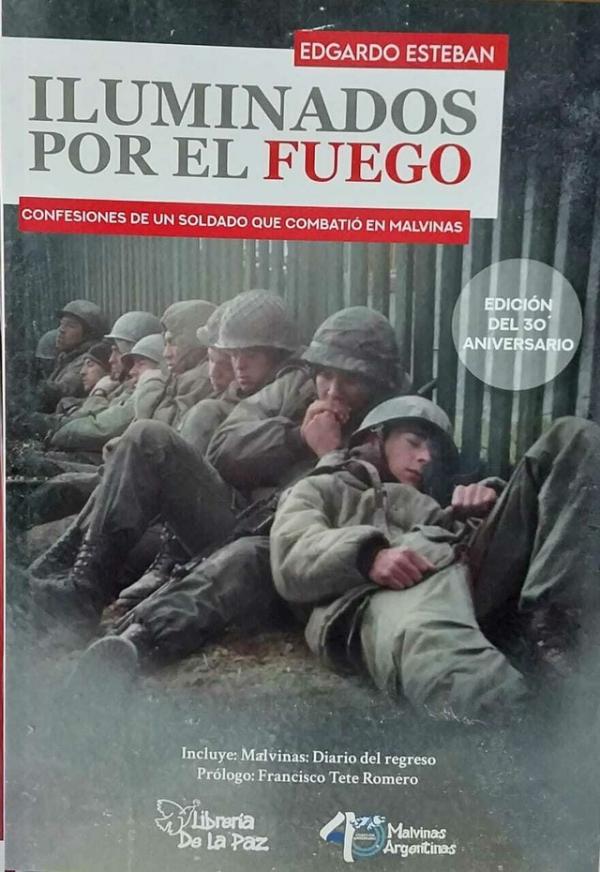

Así, en 1993 se publicó el libro Iluminados por el fuego, de Edgardo Esteban, y Gustavo Romero, basado en hechos reales, que narra la historia de tres jóvenes que participaron en la contienda, que fue llevado al cine con formato de película que oscila entre la ficción y el documental, dirigida por Tristán Bauer, en 2005. El drama se concentra, justamente, en una cuestión que sintetiza la significación aludida, expresada en el trauma de los personajes: lo que representó la bandera británica en las islas Malvinas para los que vivieron la guerra, combatiendo en las trincheras en condiciones extraordinariamene difíciles, convencidos de que defendían la soberanía nacional. La obra literaria y su version cinematográfica, mucho más conocida y reconocida, exponen, precisamente, el punto de vista de los combatientes cuya acción heroica parecería olvidada.

La trama del libro y del filme giran alrededor de un personaje, de sus recuerdos y sinsabores. Esteban Leguizamón, un hombre cuarentón que, en 1982, cuando tenía tan solo 18 años, fue llevado como soldado a combatir. Convertido luego en periodista, recibe la noticia del intento de suicidio de uno de sus ex-compañeros, que no pudo supercar el trauma. Entonces se sumerge en los recuerdos de la guerra y vuelve a las islas para reencontrarse con su pasado y cerrar sus viejas heridas.

Ante los años de dictadura militar en Argentina, bajo la presidencia del general Galtieri, la postura demagógica dirigida retóricamente a la recuperación de las islas Malvinas se proyectó con la intención de paliar los reclamos de la descontenta sociedad argentina y aglutinarla en torno a un propósito nacionalista. La derrota alimentó el sentimiento popular y contribuyó al clima interno que pondría fin al período dictatorial, en un marco histórico complejo, que no es objeto de esta reflexión.

Lo que interesa subrayar es que la anécdota referida de Iluminados por el fuego desborda, desde luego, un pasaje personal. Es, si se quiere, patrimonio de una generación que perdió ideales. En ese contexto, el conocido cantautor Andrés Calamaro da a conocer en 1989 una cancion alusiva, cuya interpretación junto a otros dos afamados del rock argentino, Fito Páez y Gustavo Cerati, ha sido la más popular. Aunque se le suele llamar “Nuestro Vietnam”, en realidad el título es, simplemente, “Vietnam”, con una duración aproximada de 58 segundos, no llega al minuto. Con el fondo de una bella melodía, la letra, con poquísimos versos, expresa dolor, crítica y ajuste de cuentas. Estremece a cualquier oído sensible, familiarizado con lo tratado:

“Nuestro Vietnam...

hecho de saliva y sangre...

es verdad...

y tal vez… no te voy a perdonar...

Nuestro Vietnam...”

Tómese la referencia como una secuencia de enlace que, en opinión del autor de estas notas, posibilita reflexionar sobre hechos y procesos que, en un mundo globalizado cuyo carácter predominante es el neoliberal, con un saldo constructivo. Desde el pensamiento crítico, ese que nutre la memoria, la historia y la identidad, frente a los empeños y alcances del poderoso y peligroso pensamiento único.

Regresando a la prolongada guerra de Vietnam, uno de los procesos de mayor trascendencia en la historia contemporánea, con una significación universal imborrable para las luchas emancipadoras y para los obstáculos con que tropezaron los afanes de dominación imperialista, se imponen al menos un par de precisiones. Por una parte, ella dejó claro, una vez más, la posibilidad de vencer, aún en las condiciones más difíciles, cuando se cuenta con un pueblo decidido, con la unidad y las armas. Por otra, aportó una lección inolvidable: Estados Unidos podía ser derrotado, con lo cual se confirmó lo que la Revolución Cubana había demostrado con anterioridad, en menor escala --la latinoamericana--, con la victoria en las arenas de Playa Girón.

El impacto no fue solo, en el caso estadounidense, para el ámbito gubernamental y sus círculos vinculados a la política exterior y las fuerzas armadas, sino que impregnó todos los rincones de la sociedad y la cultura con el júbilo exigida por las familias con hijos en la escena bélica, lejos de casa y por el movimiento pacifista que reclamaba el fin de la guerra, y, al mismo tiempo, con la frustración y desolación.

El cine estadounidense aportó relevantes películas que contribuyeron a difundir las realidades de dicha guerra, que habían sido ocultadas, desfiguradas, manipuladas, por buena parte del aparato noticioso periodístico comprometido con los medios gubernamentales, que exaltaban el supuesto heroísmo de los soldados norteamericanos. Entre las más destacadas no deben omitirse Pelotón (1986), dirigida por Oliver Stone, como tampoco las otras dos que completan su trilogía sobre la guerra de Vietnam: Nacido el 4 de julio (1989) y Cielo y Tierra (1993). Tampoco la que quizás refleja con mayor profundidad, desde el punto de vista de la reflexión existencial acerca de la condición humana de dichos soldados, Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola.

En la historia reciente de Estados Unidos, la guerra de Vietnam es una herida abierta que no cicatriza pese al medio siglo transcurrido. Si en los conflictos bélicos previos en los cuáles intervino el imperialismo estaba claro quién era el enemigo, lo que ocurría en ese pequeño país asiático era confuso para buena parte de los norteamericanos. A tal punto que hoy sigue siendo centro de controversias, como lo evidencia la miniserie televisiva mencionada. Entre esas miradas, no está de más dejar a un lado la ingenuidad. Las narrativas del encubrimiento suelen estar presentes.

En Cuba, como es ampliamente conocido, el liderazgo histórico de la Revolución dedicó especial atención a esa guerra. Tanto el Comandante en Jefe, Fidel Castro, como Che Guevara, dedicaron profundos y emotivos análisis a la causa vietnamita y subrayaron la brutalidad y genocidio imperialista, movilizando a la opinión pública internacional en favor de la solidaridad con ese pueblo asiático, distinguiendo su capacidad de resistencia. Figuras intelectuales como Raúl Valdés Vivó, Marta Rojas, Félix Pita Rodríguez, dejaron testimonios escritos sobre aquella contienda.

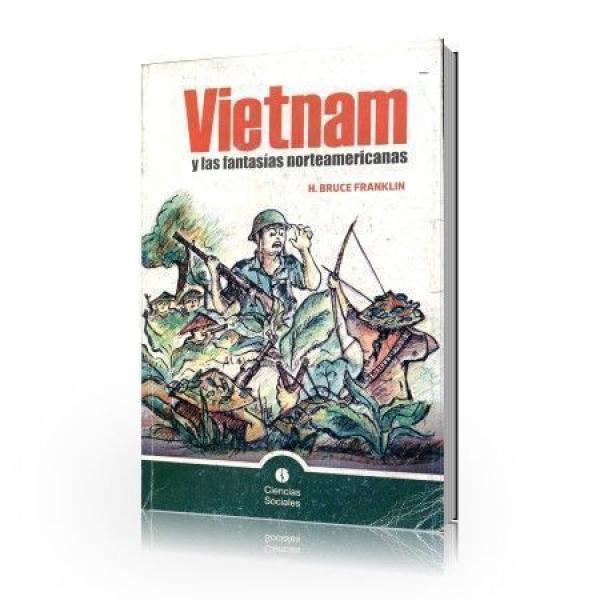

En la literatura norteamericana, sobresale el libro de H. Bruce Franklin, Vietnam y las fantasías norteamericanas, publicado en 2016 en Cuba por la Editorial de Ciencias Sociales, es una valiosa contribución para penetrar en las narrativas difundidas sobre la guerra de Vietnam en Estados Unidos. La obra propicia, además, la desmitificación de las visiones gubernamentales oficiales de ese país, que distorsionaron la verdad. Contribuye, a la vez, al conocimiento del proceso de movilización social y radicalización política que tuvo lugar allí a finales de la década del sesenta y durante la primera mitad de la del setenta del siglo pasado.

No se trata de un texto histórico sobre la guerra. En su doble condición -- intelectual, como historiador de la cultura y como activista político comprometido que pagó el precio de oponerse a ella y de criticar con severidad al gobierno norteamericano--, Franklin aborda las narrativas con las que se ha presentado el tema desde la oficialidad. Expone como los aparatos ideológicos del Estado norteamericano han deformado la historia real, escamoteando hechos y argumentos, simplificando situaciones, adornando razones y circunstancias con claros fines de manipulación ideológica. Se trata de una mirada dirigida a la contienda bélica, pero visualizada en términos de su incidencia hacia el interior de la sociedad norteamericana, tanto para quienes estaban en su contra, como para quienes participaron en ella. Profundamente involucrado en el movimiento antibelicista, el autor pasa revista en las 318 páginas de su texto, a los actos de resistencia civil y protesta, al impacto de los medios de comunicación en el entramado cultural, con una mirada impregnada de vivencias o experiencias personales.

Como lo demuestra Franklin, "la representación de la guerra de Vietnam que todavía prevalece en Estados Unidos a comienzos del siglo xxi está basada en una serie de fantasías que originalmente fueron construidas desde 1954 hasta la década del setenta”. A partir de ese reconocimiento, identifica y caracteriza las tres narrativas o relatos principales que, en su opinión, se han disputado la interpretación de la guerra de Vietnam en la cultura política norteamericana: la de la causa noble, la del pantano y la del imperialismo. Conviene destacar ese punto de vista, toda vez que tales distinciones no son muy conocidas, más allá de los estudios especializados.

El libro examina dos cuestiones importantes que hasta este momento no habían recibido verdaderamente la atención que merecían. Por una parte, lo referido a la masividad y persistencia estructural del movimiento antibelicista, valorado en ocasiones como una expresión circunstancial e, incluso, anecdótica, que destaca el rol de figuras conocidas --la de escritores como Norman Mailer y Susan Sontag, de una intérprete del género de la canción-protesta como Joan Baez o de una actriz como Jane Fonda, cuyo activismo fue bien notorio--, lo cual fue, desde luego, de suma importancia, al contribuir a divulgar la real brutalidad y descomposición moral de las tropas norteamericanas. Ello expresaba la capacidad de convocatoria que tenía la causa contra la guerra, sustentada por un análisis serio, que capturaba en toda su envergadura la esencia de la radicalización, significado y trascendencia del movimiento antibelicista. Por otra, lo tocante a la crisis cultural que contribuyó a fomentar en el ámbito interno estadounidense --en la medida en que se incrementaba el número de soldados que retornaban en ataúdes envueltos en la bandera de la nación y que el conflicto se iba extendiendo en el tiempo-, una reacción en cadena, al establecer puntos de contacto con otras manifestaciones de protesta, como las del movimiento por los derechos civiles, el de los hippies, las luchas estudiantiles y las tendencias ideológicas de lo que se denominó como "nueva" izquierda en los años sesenta.

Ese proceso favorecería el cuestionamiento de los estereotipos y mitos, que sostenían la imagen idealizada de la sociedad norteamericana, con su idílica familia de clase media blanca, anglosajona, relativamente próspera. El tema de la guerra de Vietnam fue un elemento decisivo que contribuyó a profundizar el descontento, y a estremecer la cultura del consenso imperante.

Estructurado a través de nueve capítulos, Vietnam y las fantasías norteamericanas es un esfuerzo analítico revelador, que muestra el complejo cultural que subyace en las guerras promovidas por Estados Unidos en su quehacer imperialista durante los últimos cincuenta años, basado primero en el empleo de los medios de comunicación tradicionales, y luego, en las nuevas tecnologías de la información. Es un texto que convoca al escrutinio descodificador, a la lectura entre líneas, al examen ideológico de los mensajes que trasladan las obras de arte y los productos facturados por la industria del entretenimiento, tomando en cuenta el contexto histórico-político en que se fraguan y los intereses a los que responden. Es un llamado a superar la ingenuidad o la inocencia ante el disfrute literario, cinematográfico, televisivo, ante páginas impresas o digitales, incluso, ante los videojuegos, en los que la temática bélica y violenta es frecuente, bajo el camuflaje de valores como el nacionalismo y el patriotismo, en buena medida promovidos por las corporaciones y empresas transnacionales del mundo mediático y propagandístico.

El propio título de la obra anticipa la connotación del análisis que realiza y expone, al referirse a las fantasías norteamericanas. Quizás la caracterización más ilustrativa y breve sobre su contenido central es la que ofrece el autor: “Encubrimiento es, en todo sentido, el término clave para comprender lo profundo del engaño y de las imposturas que sustentaron la guerra librada por Estados Unidos en Vietnam. Cuando decidieron enviar a soldados norteamericanos a pelear en Vietnam, también conspiraron para librar la guerra en forma encubierta. Más tarde trataron de ocultar cómo se estaba librando esa guerra y buscaron, finalmente, extirpar de la memoria colectiva todo el asunto, o bien sepultarlo bajo una avalancha de imágenes falsas”.

El libro de Franklin es una importante contribución al discernimiento entre lo que es ficción y realidad --ámbitos separados apenas por una fina y difusa línea--, bajo el prisma de las prácticas que los gobiernos sucesivos de Estados Unidos --durante las dos últimas décadas del siglo xx, con las administraciones de Ronald Reagan, George H. Bush y William Clinton, y en los ya casi dos decenios y medio transcurridos en el XXI, con los dobles períodos de George W. Bush y Barack Obama, con el único de Donald Trump y por el de Joseph Biden, probablemente de un único mandato--, han desplegado, procurando influir en las percepciones de la sociedad norteamericana, apelando al nacionalismo chovinista con un discurso demagógico, invocando la necesidad de proteger la identidad y la seguridad del país, sacando a la luz los fantasmas y temores generados hace cincuenta años en el sudeste asiático.

El apretado y apresurado recorrido a través de momentos de la cultura, la historia y la política, han tenido el único fin de sugerir al lector una óptica que utilice el lente del pensamiento crítico, inspirado en lecturas alternativas, complementarias, apelando a la historia, formulándose interrogantes, desmitificando las narrativas del encubrimiento, que no pocas veces le rodean.

*Investigador y profesor universitario.

Añadir nuevo comentario