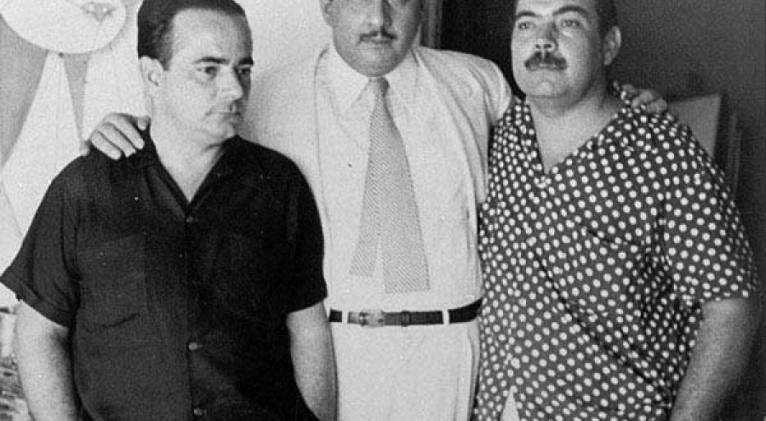

Portocarrero y Milián: El llanto de los gigantes

La puerta con el número 62 se abrió y contra ella estalló un pomo de tempera blanca.

Soy la adolescente de entonces y me veo sorprendida primero, muy asustada después, lista a escapar escaleras abajo. Pero en el instante de la huida, un rostro se asoma por la puerta: es René Portocarrero.

He mantenido a buen resguardo durante 36 años aquel episodio. Solo una vez lo compartí con alguien muy allegado, y lo hice con el terror de quien revela un sórdido secreto de familia.

Es que son mis ojos de quince años los que miran, desde su ingenuidad de entonces y tras las tapias de aquellos finales de los 70. Contar de esa tarde me parecía casi un atentado a la integridad nacional.

Pero ahora la evoco precisamente para honrar a aquellos dos cubanos. Anda la Bienal de La Habana y se me ocurre que este testimonio aporta una pincelada más a quienes intenten asomarse al alma de esos grandes.

Después de la tempera

Yo había ido con un muchachito del aula, para invitar a Portocarrero –ingenuidades de la adolescencia- a no sé qué actividad de la FEEM municipal. Pero luego del bote de pintura dejando una estrella blanca en la puerta, solo tratábamos de armar un enredo de excusas e irnos antes que acabaran de caer al piso los cristalitos, desprendiéndose del plastrón de tempera.

“Pasen, por favor”, dijo la cabeza que asomaba sin dejar ver el resto del cuerpo. Y no era una invitación de cortesía, era una súplica, que también la estaban diciendo los ojos de quien había aprendido a domesticar casi todos los colores.

Como pichones obedientes, entramos.

Nos impulsaba, hay que decirlo, la curiosidad, ahora atizada y que antes de llegar ya llevábamos en las mochilas. Porque nosotros sí sabíamos quiénes eran Milián y René Portocarrero. Incluso, en mi casa había un original de René dedicado a mi madre; y yo, “la niña que pinta”,-como él me nombraba- , alguna que otra vez había recibido de su parte algunos envíos de acuarelas y pinceles.

Lo que sigue, no puedo repetirlo paso a paso. En aquel apartamento del sexto piso del edificio frente al Hotel Nacional, el tiempo era por momentos jalea pegajosa, y a seguidas, los sucesos pasaban tan rápido, que los evoco como esos barridos logrados con la cámara a baja velocidad.

En la punta del largo pasillo de la entrada, primero son los gritos. Desde el fondo de la casa, una voz áspera está mordiendo, cercenando. No entendemos qué dice, pero son reproches como llagas, violentos girones de tinieblas. Los significados solo podemos armarlos a medias con el paso de los meses; enlazando frases como en un rompecabezas, y donde faltan piezas, se rellena el espacio con lo que otros musitan.

El anfitrión, parado junto a nosotros, vuelve la cara a la derecha, pretendiendo atravesar la pared ¿verde? con sus respuestas, también increpaciones, pero más dulces.

Avanzando por el pasillo viene un dolor, un filo, un quejido hondo, trae a rastras un cuerpo voluminoso, flácido, semidesnudo. Es Raúl Milián blandiendo una muleta.

Viene a matar y a morirse otra vez. Se escucha el aire caliente desgarrándose a cada golpe de la madera. Lento, muy lento y dificultoso el andar; rápidos, muy rápidos los mandobles de la muleta contra la nada.

MIlián está ahora en el suelo. La violencia del gesto, las piernas incapaces, la rendición del ya no más… No sé. Pero está en el suelo. Y es como un charco de cera derretida.

No hay ruido, no hay relojes. No hay. Milián cayó.

Portocarrero, inmóvil, espantado, lo mira como quien se asoma al precipicio de un espejo.

Al instante, caballero rosa de la tabla redonda, avanza urgente, torpe. “¡Ayúdenme, ayúdenme!”, pide sin mirarnos.

De lo que sigue son solo fotogramas, flashazos del tacto, del olfato: piel fría y húmeda que nuestras manos tratan de asir y se resbala, se resbala. Gelatina pálida, reacia a cualquier rienda. Olor ácido, verdeamarillo; olor a alcohol. “¡No puedo, no puedo!” “¡Dale, levántale la pierna esa¡” “¡Sujeta duro, coño¡”

Somos nosotros de 15 años, flacuchos, inocentes como gorriones, braceando con la mejor de las voluntades entre dos luchadores de sumo. Oleadas, aludes de carne y del miedo nuestro. Convencidos de estar en el epicentro mismo de un huracán de titanes, y, lo peor, descubriendo que su tragedia es tan inmensa como su grandeza. Los gigantes también lloran.

Logramos dejar a Milián en un cuarto del ala derecha, tendido sobre una cama camera de sábanas agrisadas, en desorden. Yo nunca había visto a un hombre en calzoncillos. Los de él eran de tela, igual de agrisada que la sábana, enormes y flotantes. Fragmento de mortaja, me dije y volví a mirar aquel rostro palidísimo, la frente amarrada a ese surco hondo que llevan todos los tristes.

De nuevo pausa, minuteros derritiéndose junto a Dalí.

Pero, como pomo de tempera contra la puerta, estalla ahora un llanto hondísimo, viene del fondo de un caracol. Es René, y con la muleta de Raúl empieza a decapitar sus cuadros.

Del primer mandoble cae al suelo entre vidrios y fragmentos de marcos, un diablito; otro golpe seco y es un rostro de mujer cuyas pupilas, bajo párpados de trazos muy negros, me miran fijo mientras va resbalando blandamente entre cristales.

Trato de interponerme, pero sus ojos son como los de la mujer de la pintura, solo miran endemoniadamente fijo, lejos. Opto por salvar las obras.

Con la reverencia de quien salvaguarda la bandera nacional en medio de la batalla, voy abrazando contra mi pecho deidades africanas, floras, dibujos que no tengo tiempo de mirar. Los sujeto fuerte, protegiéndolos como a bebés. Y son cuatro, cinco… el patrimonio a buen recaudo junto a mi blusa de uniforme de pre.

Recuerdo el sonido de los cristales. Tan finos que al caer parecía que alguien agitaba esos Palos de lluvia, fabricados con bambú y piedritas. Los suramericanos usaban esos instrumentos musicales para invocar aguaceros. Y llovía sobre rostros de mujer, sobre cabezas floridas, en los rojos de aquel diablo que no sabía reír.

Lo demás es vago. Creo que ayudamos a preparar algo como un cocimiento en una cocina de lozas blancas. Me veo barriendo cristales y agrupándolos sobre un recogedor de metal. Pero podría ser solo un recuerdo agregado, un deseo.

Puse en manos de Portocarrero los cuadros ya apilados. Lo hice con la incertidumbre y angustia de quien entrega un hijo adoptado a su madre biológica. Es muss sein, tararearía burlón Mozart a mis espaldas.

Nada más.

Portocarrero nos invitó a regresar y lo hicimos una semana después. El encuentro fue protocolar, formal. Bebimos té de jazmín y conversamos de arte mexicano. Como si todos fuéramos otros.

Casi en la despedida, Milián dejó escapar una frase, una sola frase que no parecía venir al caso: “Yo amo lo bello trágicamente”.

La escribí con letras grandes en la pared de mi cuarto y allí estuvo hasta que brochazos de vinyl nada adolescentes la borraron un día.

![La Luna comenzó a tapar el Sol pasadas las 11 am hora local en México. [Getty Images]](http://cubasi.cu/sites/default/files/styles/img-galeria-chiquita/public/eclipsesolar6.jpg?itok=5NFTwpo8)

![El Sol se pudo ver de un color naranja intenso durante el eclipse. [Getty Images]](http://cubasi.cu/sites/default/files/styles/img-galeria-chiquita/public/eclipsesolar7.jpg?itok=moEbYcJM)

![El Sol se pudo ver de un color naranja intenso durante el eclipse. [Getty Images]](http://cubasi.cu/sites/default/files/styles/img-galeria-chiquita/public/eclipsesolar8.jpg?itok=oMG4xKcp)

![El Sol se pudo ver de un color naranja intenso durante el eclipse. [Getty Images]](http://cubasi.cu/sites/default/files/styles/img-galeria-chiquita/public/eclipsesolar10.jpg?itok=2T7bbu2T)

![El Sol se pudo ver de un color naranja intenso durante el eclipse. [Getty Images]](http://cubasi.cu/sites/default/files/styles/img-galeria-chiquita/public/eclipsesola9.jpg?itok=jWOq2ci7)

Añadir nuevo comentario